100円均一大手のキャンドゥ(2698)。

ダイソー・セリアと並び業界トップに君臨している有名企業です。

2021年10月には小売り最大手のイオンが買収に動いたことも話題になりました。

ちなみにダイソー・セリアは株主優待制度を実施していないことから、大手100円均一ではキャンドゥが唯一の優待実施企業となります。

最近はインスタグラム等のSNS集客・ブランド向上にも力を入れていて、フォロワーはなんと78万人超と絶好調です(2022年8月末時点)。

そんなキャンドゥの株主優待が2022年8月末に届きました。2022年5月期分の優待です。

キャンドゥ 株主優待の基本情報

株主優待の基本情報は下記の通りです。

権利確定月

5月の年1回です。

年に1回しか貰えないので、毎年優待が届くのを心待ちにしています。

優待内容

キャンドゥの優待内容は下記の通りです。

| 100株〜 | 年間2,000円相当 |

| 300株〜 | 年間4,000円相当 |

| 500株〜 | 年間6,000円相当 |

| 1,000株〜 | 年間10,000円相当 |

優待利回り

株価を2,150円と仮定した場合の優待利回りです。

株主優待1枚あたり110円換算で計算しています。

| 100株 | 1.05% |

| 300株 | 0.70% |

| 500株 | 0.63% |

| 1,000株 | 0.53% |

優待目的でしたら100株保有が断然お得ですが、配当利回りを含めても高配当株とは言えない水準です。

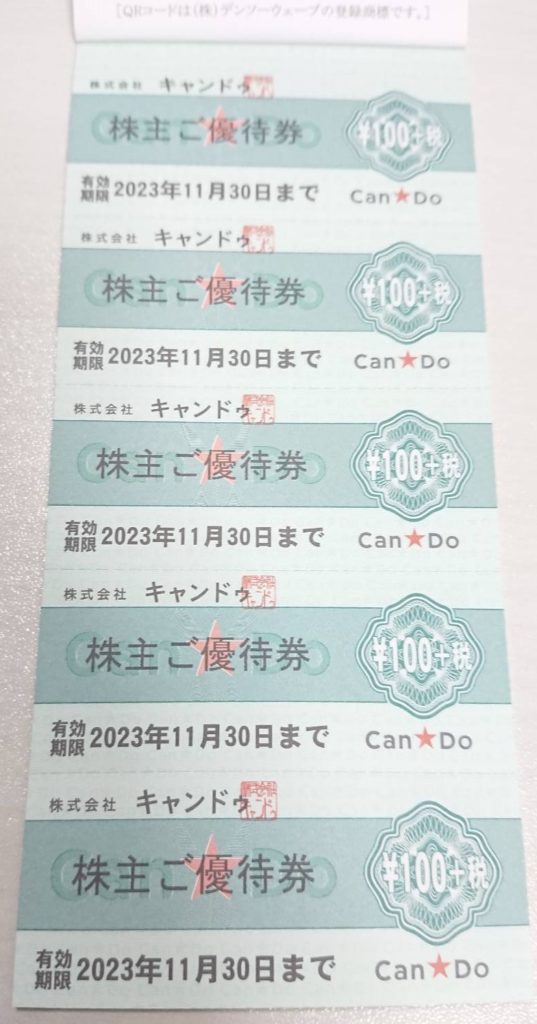

利用単位

キャンドゥの優待は1枚100円 + 税の優待券です。

券の境目が切り取り線になっているので、ミシン目に沿って切り取ってレジで渡すだけです。

利用制限

同時に複数枚利用可能です。

対象外の商品もありません。

足りない分は現金支払い等、他の支払い方法との併用も可能です。

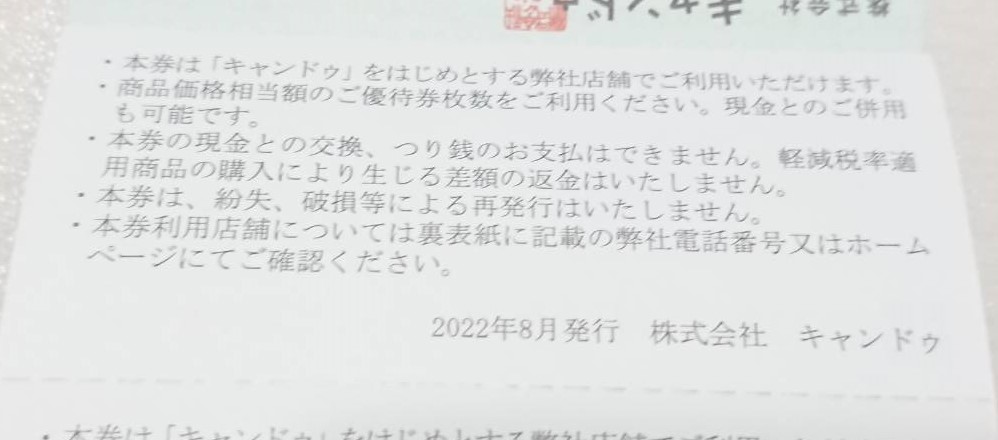

本券裏面の注意事項はこんな感じです。

お釣り

100円+税の金券なため、お釣りは出ません。

利用可能店舗

基本的にはキャンドゥの全店舗で株主優待は利用可能です。

しかし一部店舗やキャンドゥセレクトでは株主優待は利用できません(詳しくは後述します)。

優待到着時期

キャンドゥの優待は5月権利確定後、8月下旬に到着します。

権利確定日からだいたい3ヶ月くらいで到着します。

大体毎年24日〜26日に到着している印象です。

今回は8/26に到着しました。

継続保有は?

継続保有特典はありません。

有効期限は?

株主優待の有効期限は来年の8月末までです。

約1年ありますので余裕をもって使えますね。

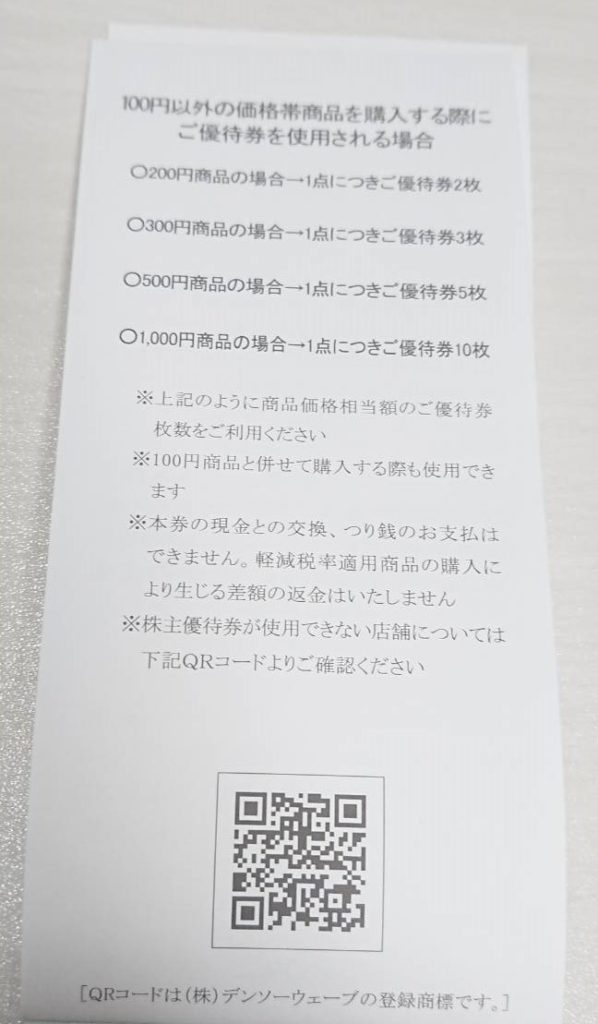

200円〜500円商品でも利用可能です

キャンドゥでは2020年7月から100円商品以外にも200円・300円・500円・1,000円商品の導入を開始しました。

他社のダイソー等では前々から展開していたので、それを追随する形となります。

これに合わせ、株主優待券にもこれらの商品が購入できる旨の注意書きが追記されました。

また「優待券 + 現金」等の支払いも可能です。

例)税込220円商品を買った場合:優待券1枚 + 現金110円で支払い

軽減税率商品は少し損をします

繰り返しになりますがキャンドゥの優待券は「100円 + 税」の額面です。

通常は優待券1枚の価値は110円(税率10%)となりますが、飲食品等の軽減税率商品を買った場合には、優待券1枚 = 108円(税率8%)の価値になります。

たった2円の差ですが、出来るだけ軽減税率ではない商品を購入したほうがお得です。

優待が利用できない店舗もある?キャンドゥセレクトとは

株主優待はほぼ全てのキャンドゥの店舗で利用できますが、一部店舗では利用できません。

優待の利用可否は店舗検索ページから確認できます。

このページから飛べる店舗一覧ページにて「優」アイコンがある店舗が優待が利用できるお店です。

ほぼ全てのキャンドゥに優アイコンがあるのですが、優アイコンがないお店(優待が利用できないお店)もチラホラあります。

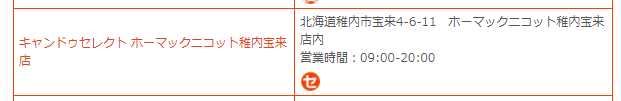

利用できないお店の代表格はキャンドゥセレクトです。

キャンドゥセレクトは日用消耗品を中心として販売していて、主に他店舗でコーナー展開しているお店です。ローソン内で成城石井商品が売っているのと同じイメージですね。

キャンドゥセレクトでは他社のレジで会計をするため、株主優待が使えない仕組みになっています。

またキャンドゥセレクト以外でも「渋谷マルイ店」のように優待が使えないお店もあります。

キャンドゥに確認したところ、レジが特殊で使えないのだとか…

ほぼ全てのキャンドゥで優待は利用できますが、心配な人は自分が行く予定の店舗に「優」アイコンがあるか、事前に確認することをオススメします。

オススメの証券会社

私は楽天証券・カブドットコム証券・松井証券など有名どころの証券会社口座を開設していますが、普段売買に利用しているのは「SBI証券」です。

SBI証券を利用している理由は

- 売買手数料が0円(ゼロ革命)

- IPO実績が他社に比べて豊富

の2つです。

SBI証券は「ゼロ革命」と呼ばれる施策で、ネット証券会社の主な収入源である手数料無料化を実施した証券会社です。

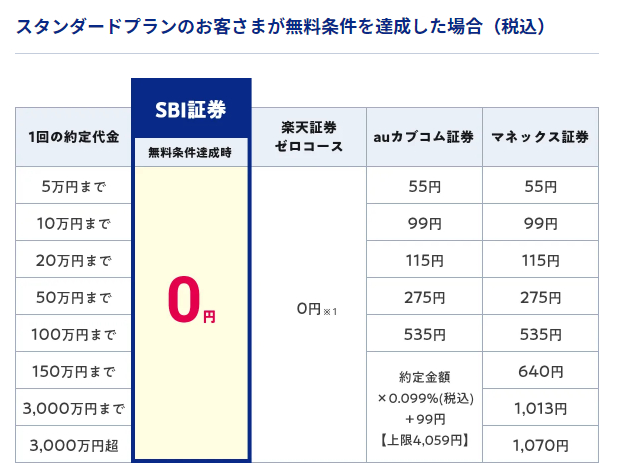

次の図はSBI証券自身が作成した手数料の比較表ですが、SBI証券は約定代金問わず手数料が無料となっています。

楽天証券も同じく手数料無料を実施していますが、これはSBI証券の後追いをしているため、貴重な手数料収入を泣く泣く手放す格好となりました。

米ドル為替手数料ゼロの実施もSBI証券がいち早く行い、楽天証券がそれに常に追随する形となっていて、トップランナーはSBI証券です。

株は保有口座の切り替え(移管)が面倒なので、どうせ利用するならトップの証券口座を利用することをオススメします。

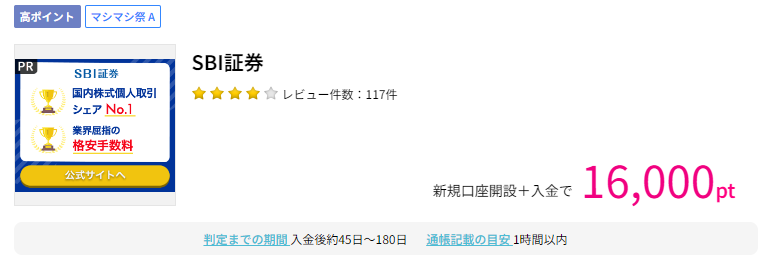

これからSBI証券を開設予定の人は、ポイントサイトからの開設を強くオススメします。

現在(2024年4月22日)ではハピタスというポイントサイトで16,000円相当がゲットできます。

条件は「SBI証券開設 + 住信SBIネット銀行ハイブリッド口座からの50,000円の入金」です。

同時に住信SBIネット銀行口座を開設しても良い人や、既にSBIネット銀行口座がある人にオススメです。

公式HPからそのまま申し込むとこの特典は貰えませんのでご注意ください。

ポイントサイトは

- 楽天市場やヤフーショッピングで買い物するとき ➡ 1%還元

- クレジットカードを作るとき ➡ 数千~数万ポイント還元

など、経由するだけでノーリスクでポイントが貯まる、知っている人だけが得するツールです。

「ポイントサイト」という言葉を初めて聞いた人は、是非これを機に使い始めることをオススメします。

おわりに

キャンドゥの株主優待は使いやすさとお得感から、株価を気にせずにずっと保有している銘柄の1つです。

個人的には100円+税の優待なので、端数が出ずに優待券だけで会計が終わるのが魅力的です。

これからも現物保有で応援させて頂きます。

コメント